廈門白鷺志愿聯(lián)盟華麗轉(zhuǎn)型 化身文明使者助力鼓浪嶼申遺

2016-04-22 作者:李昱 雷妤 來源:國際空港信息網(wǎng) 點(diǎn)擊量: 打印本頁 關(guān)閉

鼓浪嶼上的游客與志愿者合影留念。(林兆丹 攝)

4月18日上午,廈航多個部門的廈門白鷺志愿聯(lián)盟志愿者登上鼓浪嶼,化身講解員,帶領(lǐng)首批20名游客一起感受鼓浪嶼歷史悠久的僑鄉(xiāng)文化。

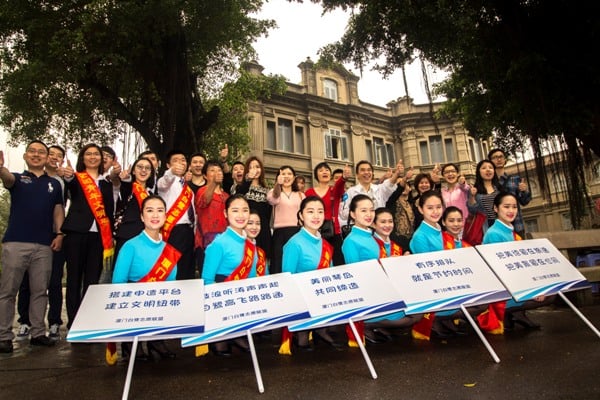

志愿者化身文明使者,帶領(lǐng)市民游客探尋鼓浪嶼人文之美。(李昱 攝)

從對不文明說“不”,到發(fā)現(xiàn)文明之美,廈門白鷺志愿聯(lián)盟轉(zhuǎn)型升級。今后,在美麗的鼓浪嶼上,這群“最文藝”的志愿者將化身為文明使者,帶領(lǐng)市民游客探尋鼓浪嶼人文之美,助力鼓浪嶼申遺。

空姐變身導(dǎo)游成風(fēng)景線

廈航空乘手舉文明宣導(dǎo)牌,傳播文明。(林兆丹 攝)

“好美,他們都是志愿者嗎?”上午9點(diǎn)多,鋼琴碼頭一抹藍(lán)色身影引起眾人關(guān)注,志愿者們身著廈航空姐服裝,手中拿著文明宣導(dǎo)牌。在探尋鼓浪嶼僑鄉(xiāng)文化的路上,空姐們踩著高跟鞋,手舉著宣導(dǎo)牌,繞著鼓浪嶼走了將近一圈。綽約的身姿與鼓浪嶼的文藝情懷相輔相成,猶如一道亮麗的風(fēng)景線,游客們紛紛拿出手機(jī),上前合影拍照。

從黃榮遠(yuǎn)堂到海天堂構(gòu)、黃家花園,再到黃賜敏別墅、八卦樓,在這幾個具有僑鄉(xiāng)文明代表的建筑前,志愿者們親自為讀者講解背后的故事。志愿者不僅有空姐,還有飛行、機(jī)務(wù)、客運(yùn)、地服、貨運(yùn)的員工等。

“一個個建筑背后有著許多華僑‘教育救國’、‘實(shí)業(yè)救國’的抱負(fù)。我們選擇僑鄉(xiāng)這個主題,是想讓更多市民了解到鼓浪嶼僑鄉(xiāng)文化對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用。”廈門白鷺志愿聯(lián)盟會長趙冰說道,這是他們結(jié)合鼓浪嶼申遺要素,提煉出的一條文化探尋之路。

聽完后更了解琴島文化

這群“游客”有廈門本地人,也有來廈生活十多年的新廈門人,他們都是廈門白鷺志愿聯(lián)盟的粉絲。跟著志愿者的腳步,他們沉下心來,認(rèn)真地聽講解。

洪錫龍是老廈門人,今年61歲,在大同路長大。童年時,他經(jīng)常來到鼓浪嶼。在他印象中,那時的鼓浪嶼基礎(chǔ)設(shè)施還不完善,到處堆積著石塊。而現(xiàn)在鼓浪嶼發(fā)生了巨大的變化,變美了。他此次來,還帶來自己設(shè)計的鼓浪嶼書簽,并送給志愿者。

今年72歲的黃永祥也是一名老廈門人。他的家族曾經(jīng)是鼓浪嶼上的大戶人家,抗日戰(zhàn)爭時期,黃永祥的父親和叔公就住在鼓浪嶼上。“雖然我住得離鼓浪嶼不遠(yuǎn),但我很少來這里,也幾乎不了解鼓浪嶼的文化,這次是我第一次聽講解。”

吳建新一家人一大早從海滄趕來,從1975年第一次登上鼓浪嶼至今,這已經(jīng)是吳建新第八次登上鼓浪嶼。63歲的吳建新說,他的父母是廈門人,年輕時到新疆支援,他在新疆生活了60年。現(xiàn)在他返回父母的老家定居,也想看看父母曾經(jīng)生活的環(huán)境。

講解志愿者提前踩點(diǎn)演練

講解過程中,志愿者們引經(jīng)據(jù)典,講解通俗易懂,還時時與游客互動。可以看出,為了這一場講解,他們做了精心的準(zhǔn)備。

為了呈現(xiàn)更好的效果,志愿者們提前一天就來到鼓浪嶼,把游覽的路線走一遍。“我以為鼓浪嶼的特色就是小資,沒想到還有那么多深層次的文化內(nèi)涵。”來自地面服務(wù)保障部的李聰說道,在成為志愿者之前,他對鼓浪嶼文化并不了解。李聰說,想讓游客聽懂他的講解,他自己就得先消化,再精煉,為此他還特地請教了導(dǎo)游講解技巧。“從前我也是一名游客,但現(xiàn)在我成了志愿者,比當(dāng)游客體會更多。”

責(zé)編:xwxw

免責(zé)聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網(wǎng)”的稿件,其版權(quán)屬于國際空港信息網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網(wǎng)”。其他均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,轉(zhuǎn)載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內(nèi)容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]

北京首都機(jī)場希爾頓酒

北京首都機(jī)場希爾頓酒