1972年客機失聯:幸存者燒錢取暖 以人肉充饑

1972年10月13日,一架載有45人的客機從烏拉圭飛往智利,但因為遇上風暴墜毀在3900多米高的安第斯山脈上。機上45名乘客中包括烏拉圭的橄欖球手及其家屬,21人當場喪生,其余24名幸存者中,8人在逃生中被雪崩奪去生命,16人于同年12月22日之前陸續走出雪域而生還。幸存者為了在冰天雪地的惡劣環境中存活,被迫以遇難者的人肉果腹。

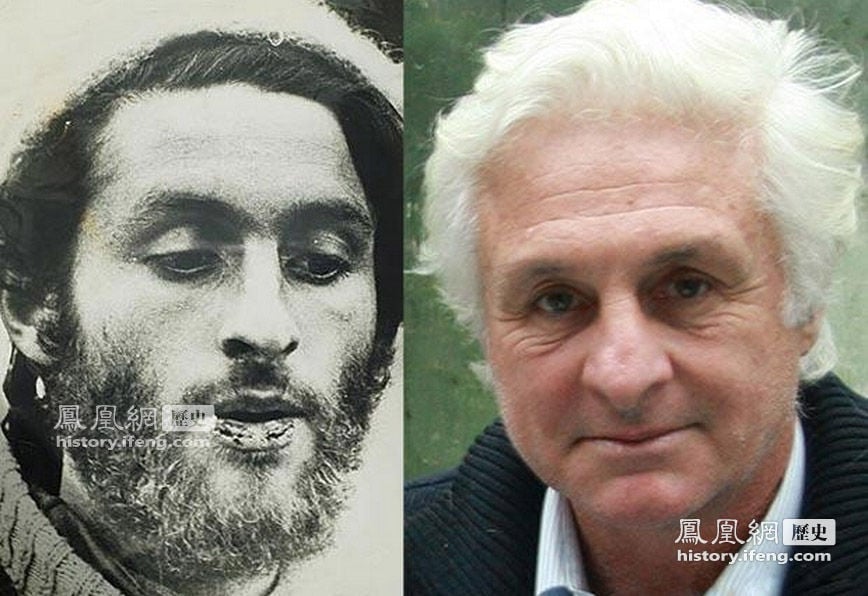

1972年10月12日,烏拉圭的一支業余橄欖球球隊老基督徒球隊租用烏拉圭空軍571號包機,前往智利首都圣地亞哥,參加一場橄欖球比賽。納多·帕拉多,時年23歲,是當時老基督徒隊的一員。他后來回憶說:“在我們出發去圣地亞哥的前夜,隊長告訴我們,飛機上有十個空座位。如果誰愿意帶家人或者朋友,那就去吧,他們可以免費坐飛機。”于是帕拉多帶上了母親澤尼亞和妹妹蘇茜,他沒有想到,這卻是一條不歸路。圖為烏拉圭人、心臟專科醫生羅伯特·卡內薩,當時的幸存者之一。

當天,飛機飛到安第斯山脈附近時,天氣變得很糟。飛機在阿根廷的門多薩臨時降落。第二天早上,飛機從門多薩起飛,飛往圣地亞哥。下午3點多,飛機突然開始輕微顛簸。大部分乘客并沒有在意,但是飛機顛簸得越來越劇烈,甚至連飛行員也沒有意識到,此時飛機已經偏離了航線。此時,整個山脈上空云層密布,飛機按計劃應橫過安第斯山,到庫里科去,之后再轉向北,飛往圣地亞哥。

然而,在茫茫云海中,飛機撞上了安第斯山脈深處的一座無名山峰,飛機尾部被撞飛,機身前半部分順著山坡滑落。由于特殊的U型坡度和厚厚的積雪,飛機最終停了下來。45名乘客,33名得以幸存,包括帕拉多和他的妹妹,但兩名飛行員都不幸遇難。沒有人能告訴這些幸存者他們當時在哪兒。

終年積雪的安第斯山峰,夜晚溫度低至零下30℃。第一夜,5個重傷的幸存者在嚴寒中死去。空難幸存者愛德華·斯特勞克回憶起第一夜的經歷時說:“我們把所有尸體從機艙拖到外面,這樣我們在機艙里就有更多的空間。”這些幸存者用摔壞的行李和木椅堵住飛機的破洞,再用雪塞住縫隙處,把飛機座椅上的座套拆卸下來縫合在一起,裹在身上保暖。

晚上所有人擠在一起,臉對著臉睡覺,這樣呼出來的熱氣就可以噴到對面人的臉上。我們都帶有打火機,可以輕易地生起火來,但身邊卻沒有可以燃燒的東西。我們甚至燒掉了我們所有的紙幣———大約7500美元被付之一炬用來取暖。然而這樣也無法阻擋不斷有人死去。

然而,不幸卻持續降臨。10月29日,空難發生后第16天,一場雪崩沖毀了幸存者們賴以生存的機艙殘骸,8人當場遇難,另外19人在機艙中被困3天后爬出雪堆;11月15日,空難發生后34天,又有3名體弱和受傷者死去,幸存者只剩下16人。帕拉多想起當時的情景至今仍然心有余悸:“等待充滿恐懼,從某種角度來說,等待就意味著被判了死刑。我一直對自己說,我必須盡快離開這里。”

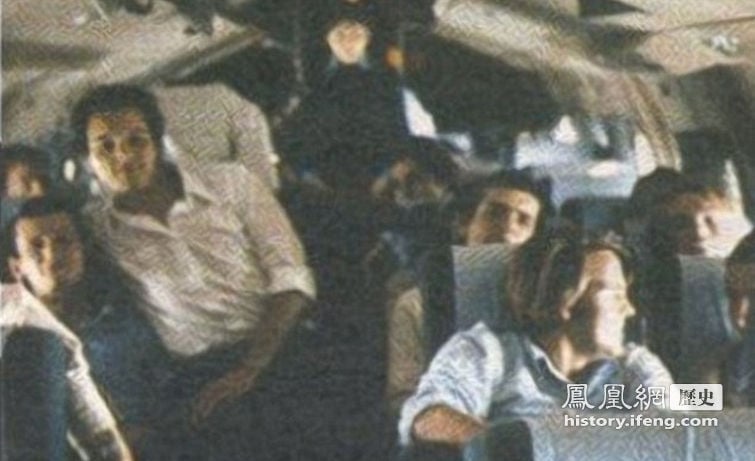

12月12日,空難發生后第61天,包括帕拉多在內的3名幸存者決定走出最冒險的一步,也是唯一可能的一步——翻越西邊的高山,尋找救援。3名幸存者的想法很簡單,與其坐以待斃,不如一直走下去,直到自己停止呼吸。經過9天的艱難跋涉,度過了極度的疲憊和深夜的嚴寒,帕拉多和他的同伴終于走出了高山雪線,走進了河谷地帶。12月20日,他們看到一個騎馬人的身影;3天后,12月23日,救援直升機救出了所有幸存者。16名幸存者的獲救,被稱為“安第斯奇跡”。圖為以此災難作為藍本的電影劇照。

或許我們可以把這樣一句話送給這些幸存者:“在死亡的底色上,生命更具雕刻的美。”這場空難已經過去40年了,當年的幸存者在與死神的不期而遇中奮力抗爭。如今,他們已經走到生命的暮年,他們中很多人都承認,正是這場空難改變了他們對生命的認知。帕拉多在自己的回憶錄中寫過這么一句話:“每個人心中都有一座安第斯山。”這座安第斯山就是生命本身潛藏著危險和絕境,但又一定蘊藏的希望和奇跡。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]