越殘酷越安全 哪些飛行測試令你瞠目結舌?

每一款新機型在交付給航空公司之前都會接受一些殘酷的飛行測試。訓練有素的飛行員將駕駛新飛機在空中、在跑道上,花費幾小時接受一系列的測試。

現在我們就帶你一起去看看哪些飛行測試會讓你瞠目結舌。

中斷起飛測試

中斷起飛測試(rejected take-off test,簡稱RTO)是飛機獲得適航認證中最嚴苛的測試之一。飛機將面臨可能出現的最嚴苛的條件,例如——剎車完全磨損、飛機達到最大起飛重量、反推裝置禁止使用。

在RTO測試中,飛機的大部分動能都將由剎車轉化成熱能,這就可能將導致易熔的輪胎插銷熔化,整個輪胎也將漏氣。

在這個測試中,剎車起小火也是可以接受的,只要5分鐘內不會蔓延到整個機身。為什么是5分鐘呢?這是機場救火部門趕到的最短時間。

中斷起飛測試

“拖尾”測試

這個測試名為最小起飛速度測試(velocity minimum unstick test),要求飛行員在飛機不同配置條件下確定飛機的最小起飛速度。

飛機從跑道上起飛的速度基本上都會低于預期,所以機尾很有可能會與地面擦碰。所以該操作對飛行員而言存在一定難度。

波音747客機測試飛行員馬克·菲爾斯蒂恩(Mark Feuerstein)說:“這需要在有力和溫和之間取得平衡。當然,我們在機尾朝下起飛時,我們希望自己的操作能夠溫和一些。”

最小起飛速度測試

失速測試

失速測試(stall test)也是一項重要的測試。飛行速度越慢,飛機就越需要更大的迎角以獲得與飛機自身重量相等的升力。隨著飛行速度進一步下降,這個迎角將達到失速臨界迎角。波音公司商業飛機測試和評估部門機長弗蘭克·桑托尼(Frank Santoni)說:“飛行中你讓飛機的速度下降,一直降到機翼停止飛行,這就叫失速。這個時候,機翼無法擁有足夠的氣流產生升力,飛機將會停止飛行。”

失速測試

極端天氣測試

飛機還必須接受高溫、低溫以及有風、雨天和雪天條件下的測試,稱為極端天氣測試(extreme weather test)。該測試的目的是為了確保飛機的發動機、材料和控制系統能在極端天氣條件下正常運行。另外,飛機還將在高海拔和低海拔地區飛行。

空中客車公司在加拿大伊魁特地區展示過極端天氣測試。該地區的溫度達到攝氏零下28度。測試的內容包括發動機在冷浸后發動、低速拖行和起飛中斷。測試飛機還需在當地執飛一段航程。

極端天氣測試

疲勞測試

疲勞測試(fatigue test)的操作現場看上去就像一個建筑工地——在這里飛機機身各部分將都接受“撕扯”和擠壓。疲勞測試檢測的是一段較長時間內和飛機飛行不同階段(如跑道滑行、起飛、巡航和著落階段)飛機結構如何對壓力做出反應。

為了模擬實際的狀況,由電腦控制的液壓千斤頂將對機身進行擠壓以確定其可以承受不同的荷載。機翼通常會彎曲成90度。疲勞測試將幫助飛機制造商估計材料的耐用性和使用壽命。

疲勞測試

濺水測試

濺水測試(water ingestion test)測試的是雨天飛機在濕滑跑道上的性能以及確定機身的雨水和主起落架濺出的雨滴不會進入發動機。

飛機沖入跑道中一塊通常長350米、寬100米的水槽以進行測試。該測試需要進行幾輪。

濺水測試

濺水測試

鳥擊測試

鳥擊對飛機而言是一種常見的安全威脅,所以飛機必須足夠強壯才能抵抗。鳥擊測試(bird strike test)中的雞炮彈是一種大口徑的壓縮空氣炮,用于測試飛機的擋風玻璃強度以及發動機的安全性能。

西蒙·溫切斯特(Simon Winchester)在其《天空中的大人物》一書中寫道:“這種裝置可以在不到一秒的時間內模擬鳥群撞擊,向飛機的發動機葉片發射8只剛解凍的重量達到24盎司的雞。”雞炮彈這種裝置模擬了高速飛行狀態下的鳥群撞擊。

然而,飛機發動機可能會遭受嚴重損傷;透明且厚度較薄的駕駛艙玻璃也可能會破裂。

鳥擊測試

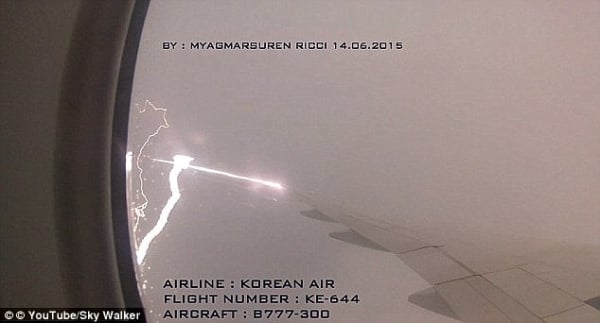

雷擊測試

雖然聽起來會讓人憂心忡忡,但是確實每天都有商用飛機會被雷擊中。專家稱,每架飛機基本上每年都會至少一次在飛行中被雷擊中。

事實上,大部分飛機機身使用的是可導電的鋁材料。飛機在進入風暴云中,收集大量的靜電后會將其釋放。但是由于嚴格的航空規定,所有的飛機都必須具備電屏蔽的功能以保證飛機內部免受雷擊影響。

在雷擊測試(lightning test)實驗室中,科學家向與飛機機身相同的材料上發射電流。值得注意的是,目前頗為流行的碳纖維材料中有一層可以減少雷擊損壞的、具有防雷特性的金屬。(劉河會/編譯)

雷擊測試

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]