中國民航機場建設集團承擔阿里昆莎機場建設工程回顧

2014年3月28日,是西藏阿里昆莎機場自建成試飛以來的第1400天。運營近4年來,阿里昆莎機場實現了安全零事故,這在4000余米的高高原上可謂是一大奇跡,但是更令人匪夷所思的是,在短短3年間竟然能在地勢復雜、空氣稀薄的高高原上建造出了如此大體量的阿里昆莎機場。

去年底,在阿里昆莎機場平穩運營3年之后,由中國民航機場建設集團公司承擔的阿里昆莎機場建設工程獲得了第十一屆民航優秀設計工程一等獎。3月下旬,筆者用一周時間,采訪了阿里昆莎機場在選址、設計、施工過程中的親身參與者,發現機場工程之艱巨、環境之險惡、任務之繁重,實在令人驚嘆。而工程項目參與者們艱苦奮斗、百折不撓的精神,同樣令人驚嘆。

選址:

用汗水丈量世界屋脊

阿里地區位于西藏西部,是喜馬拉雅山脈、岡底斯山脈、喀喇昆侖山脈會聚的地方,號稱“世界屋脊的屋脊”,平均海拔在4500米以上,為青藏高原之最。

在機場未建成之前,阿里的交通極為不便,山區公路是唯一的交通方式。阿里距新疆葉城1085公里,距拉薩1655公里,路況復雜,崎嶇難行,單程開車到拉薩要耗時4天之多,每年只有5月~10月可以正常通行,是西藏生存條件最惡劣、自然災害最頻繁的地區,被稱為“世界上最遙遠的地方”。

阿里地區不僅交通不便,環境也極為惡劣。由于海拔高,空氣稀薄,含氧量低,是一個連靜坐都會頭疼胸悶的地方。在這樣的條件下施工,對技術人員、管理人員、施工人員來說,無疑都是一個巨大的挑戰。

困難并沒有嚇退中國民航機場建設集團人,因為他們知道,在這個“世界上最遙遠的地方”修建機場,是阿里人民40多年來的夢想。自上世紀60年代起,建設阿里機場就被提上日程,但由于地形非常復雜,在這樣一個地方選場址難度相當大,要選擇一個各方面都比較理想的場址就更加困難。

為了找到最佳場址,由中國民航機場建設集團員工孫俊、張桃明、王睿、林建平、代小斌等組成的踏勘工作組,在4500米以上的高原地段,背負著設備、圖紙,伴隨著強烈的高原反應,停停走走,行進在荒無人煙的戈壁與草原之上,尋找建造阿里機場的最佳地點……

“在第一次選址中,因為對當地的環境不熟悉,再加上路況非常糟糕,又要翻山又要淌水的,司機沒有很多這方面的經驗,車在過一個大坑的時候,整個翻過來了,擋風玻璃和后車燈全摔碎了。幸運的是,人只受了點輕傷,當時真是嚇得不輕。”代小斌回憶道。

正是憑著這樣的毅力,在幾乎踏遍阿里所有地區之后,他們最終選出了10個場址,并經過多番比較衡量,確定了“索麥”場址。這一場址順利通過了審定,被定名為“阿里昆莎機場索麥場址”。

設計:

踐行綠色機場理念

西藏是世界的屋脊,而阿里則是屋脊上的屋脊。由于高海拔形成了高寒的氣候,使阿里境內雪山重重,是名副其實的“雪域”,生態環境具有“原始、獨特、敏感、脆弱”四大特點。如何既建成機場,又不破壞西藏特有的自然生態環境,是阿里昆莎機場建設中一個十分重要的問題。

鑒于阿里地區的環境特殊性,民航局對阿里機場的建設明確提出了建設“綠色機場”的要求,這就要求建設者們必須貫徹“預防為主、保護優先、開發與保護并重”的環保工程建設原則,保護好這片神奇的雪域高原。

由建設集團員工組成的阿里昆莎機場項目組經過前期調研和實地踏勘,著重考慮了機場的可持續發展,充分體現綠色平衡理念,彰顯“人、機場、環境”的和諧統一,將綠色機場的四個基本要素 “環保、節約、科技、人性化”作為機場建設的基本原則。

由于阿里地區生態脆弱,項目組在機場污水處理站、垃圾轉運站、排水管網系統、航站區綠化、防洪及排水工程、機場邊坡處理、航站區綠化等方面均進行了優化。尤其是在綠化方面,為了把阿里機場修建為綠色機場,項目組在航站區重要區域栽種了適合高原生長的紅柳和班公柳,并把機場占用濕地處的草皮移植到航站區,達到了高原濕地生態保護的目的。

阿里地區地廣人稀,大部分地區生態處于原始狀態,為了維護這一生態環境,項目組不僅在選址及規劃階段充分考慮了噪聲因素,合理規劃了機場位置和航線,對建設場址附近零星散布的噪聲敏感點均進行了有效規避或遷移,而且優化了阿里機場供排系統,合理處置機場運營中必然產生的廢水、廢氣、廢物。

此外,項目組在阿里機場設計中還充分應用了“節能、節水、節地、節材”的理念,提高資源利用效率,并借鑒當地以及青藏鐵路成熟建設經驗,采用精密導航技術(RNP技術)、污水再生回用、太陽能利用等科技化手段解決了大量實際問題。

據了解,阿里機場以人為本、資源節約、環境友好的設計理念,解決了全球第二海拔高度的高原機場濕地生態保護問題,有效保護了當地生態環境。機場建成后,其相應環境工程也順利通過了國家環保部驗收。

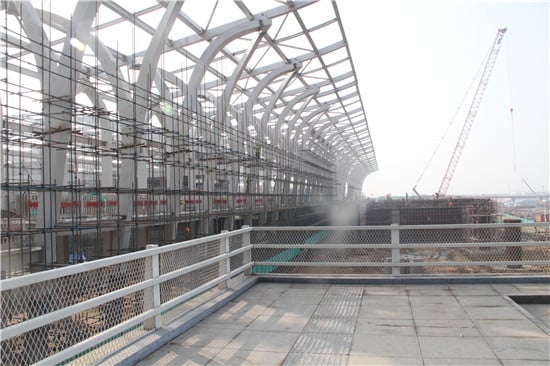

施工:

在實地踏勘中摸索前進

確定了設計理念,但在4000余米的高高原上建設機場卻遠比想象中困難。阿里一般上年10月初~次年6月初降雪結冰,而高原混凝土施工對天氣要求比較高,因此可進行施工的工期十分有限。此外,阿里地區基礎資料缺乏,幾乎所有的資料都需要實地調查或核實。其中,確定機場設防洪水位就是顯著的例子。

阿里機場場址附近有一條噶爾河,是對機場威脅最大的一條河流,但是整個噶爾河上沒有一個水文站,這給跑道標高的確定帶來了很大的難度。因為跑道的標高很大程度上取決于噶爾河的設防洪水位,也就是說,設防洪水位的確定關系到機場的安全和投資。

由于資料匱乏,項目組現場進行了洪水調查,走訪了許多當地的常住居民,發現噶爾河的洪水水位變化比較大,這幾年洪水大多集中在7月份,從而可能對場址有影響。

根據這一情況,項目組反復研究,并與當地水文水資源主管部門密切合作,對機場附近的河流進行了實際勘測,繪制水位流量曲線,查算出機場100年和50年一遇的設計洪水位,并創造性地提出將岸堤設防標準由原來的以防沖刷為主改為以防漫頂為主,取消了大量的鋼筋籠,僅此一項就節省工程費用約5600萬元。

項目組的這一成果得到了西藏自治區水文水資源局專家和中國水電顧問集團成都勘察設計院專家的高度評價和認可,對未設置水文站的河流附近建設機場確定設防洪水位提供了依據,解決了無河流水文資料無法加快機場建設的問題。這一成果在西南地區的紅原機場龍日壩場址附近的白河洪水位研究和那曲機場達仁場址附近的那曲河洪水位研究中得到廣泛應用。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com