德新機場“難產”淪為爛尾工程 德國制造丟面子

德國的國家形象一直不錯,特別是代表高品質的“德國制造”更是為其增光不少。但德國媒體近來經常曝光國內的一些問題。《環球時報》記者在當地的一些采訪中也發現,德國有多個“形象工程”施工質量近來都不過關,有的耗資不斷增加,有的交工屢屢拖延,逐漸淪為“丟面子”工程。

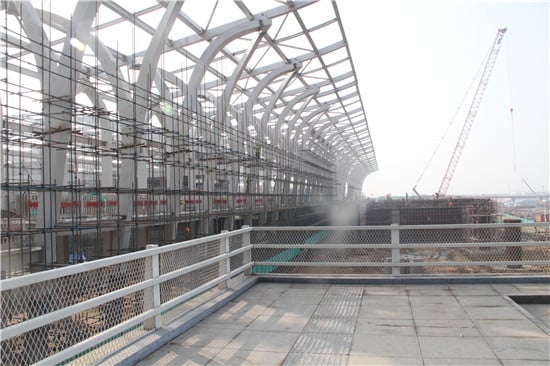

柏林勃蘭登堡國際機場就是其中之一。新機場于2006年9月破土動工,最初計劃的全面啟用時間是2012年5月。此前,《環球時報》記者曾兩次參加新機場方面組織的工地參觀采訪活動。當時,柏林市長沃維萊特將柏林新機場稱為“成功的項目”,是柏林的“新形象”。2012年5月,記者剛接到柏林新機場的落成慶典邀請沒幾天,新機場方面卻臨時宣布將啟用日期推遲到6月。之后又宣布啟用日期推遲到當年10月。此后,新機場新聞官拉爾夫和安娜不斷給記者們發郵件說明情況。2013年1月,新機場的落成典禮再次被推遲,原因是新機場有超過兩萬處不符合規定的地方:如線路管道鋪設不達標;登機辦理臺數量過少;行李傳送帶數量不夠;制冷設備功率太低;機坪跑道若兩架飛機并排起飛,可能出現空中沖撞等危險事故;噪音污染治理要重新設計等等。

這些缺陷讓柏林新機場的啟用時間一再推遲,也意味著工程費用也不斷追加。新機場起先的資金預算為25億歐元。這一數字目前已翻番,增加到50億歐元。有德國媒體估算,最終機場建成要耗資80億歐元。

新機場“難產”也讓不少機場的合作單位遭受損失。比如一些航空公司早已按最初啟用日期提前售票。為機場提供服務的餐飲、交通、清潔等公司也處于“待業狀態”。一些機構和企業已提出賠償要求。甚至連給機場項目撥款3000萬歐元贊助的歐盟委員會也考慮要求德方如數償還。

更尷尬的是,目前還沒有項目負責人敢宣布機場究竟何時交工。《環球時報》記者最近為此咨詢機場方面,也沒有得到答案。許多德國記者和外國記者要求到施工現場觀看、采訪被直接拒絕。有記者私自去工地拍照,被保安強行支走。德國聯邦議院交通事務委員會負責人馬丁·布爾克特表示,新機場恐怕最快要在2017年才能完工。這也意味著,一個客流量每年約2700萬的機場要造11年。

“柏林,你看看,中國可以做得更好!”德國《圖片報》前不久這樣挖苦說。該報列舉說:“揚州新機場從建造到啟用只用兩年!北京首都機場3號航站樓,世界上第二大的機場航站樓,僅用短短3年零9個月建成,客流量可是7800萬。”許多德國網民建議讓中國人來重建柏林新機場。《明鏡》周刊諷刺說,在一個全新的地方選址建造新機場,一切徹底重來,把柏林這個未完工的機場“就當成紀念館,讓人們記住這一自不量力導致的瘋狂教訓”。

無獨有偶,號稱“德國最美音樂廳”的漢堡易北河音樂廳工程,完工日期也一拖再拖,從最初的2012年2月拖到2014年2月,然后又延到2016年7月。該工程預算為7000萬歐元,現在預算已超過6億歐元。實際上,德國這樣的爛尾工程可不少:柏林還有一個永遠無法竣工的新建深水港;“奔馳”車的故鄉斯圖加特火車站改造項目在爭議中拖了數年;里姆斯島上的病毒研究基地預算從1.5億歐元增加到3.4億歐元。

《明鏡》周刊直言,“這是聯邦政府系統的失敗”。德國近幾年有40個大工程,目前只有14個預算沒有超標,有2/3的工程追加預算,而且都染上“拖延病”,國家為此損失數十億歐元。德國柏林經濟和政治學者喬治·瓦舍曼對《環球時報》記者表示,造成“爛尾工程”的原因很多,主要是人為因素。像柏林新機場,其前防火系統主策劃師根本不是工程師,前任技術總監還涉嫌受賄50萬歐元,兩位工程監事會的總負責人柏林市長和勃蘭登堡州長也不懂工程。喬治說,這些工程成了“德國的笑柄”,也讓“德國制造”塑造的國家形象打了折扣。

“爛尾工程現象”引發德國政府的反思并推出改革計劃,如推出《重大項目手冊》,指導各機構合理制定建設項目,要求重大項目“預算真實,施工透明,交付按時”。新成立的重大項目建設委員會的30多位專家將審核大項目的預算,評估風險,并監督施工。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 airportsnews@126.com

- 上一篇:西寧機場T1國際航站樓完成改造首迎外籍飛機

- 下一篇:重慶機場東區擴建工程有序推進