機場地區“港、產、城”一體化發展模式

當前大型機場地區已經成為全球生產鏈和供應鏈中不可或缺的重要環節,中小型機場也成為了帶動區域經濟和城市經濟發展的引擎,為此全國各地區紛紛在空港周邊籌建工業園區、物流園區、商務園區等各種臨空經濟園區,力圖帶動就業,打造新的區域經濟或城市經濟增長極。至2014年年底,我國先后提出了60多個臨空經濟區規劃和設想,臨空產業的快速發展和航空城的規劃建設已是我國一些城市進入后工業化時期的重要體現。

1、機場地區的城市化、產業化和樞紐化

在航空城的動力機制作用下,可促成機場地區的城市化、產業化和樞紐化。機場地區的城市化是航空城發展不可避免的一個中間過程,主要表現為農業用地向城市用地的轉化,最終促成機場地區由城市邊緣地區發展成為小城鎮、新城或城市副中心之一。機場地區的土地開發模式為內填式和外拓式并重,其用地的城市化速度普遍快于人口的城市化步伐。最終發展成熟的航空城是臨空產業發展的空間依托和空間載體,可成為區域城鎮空間結構中的重要節點,并促成機場地區由單一的交通職能向多元化的城市職能轉變。

機場地區的產業化是航空城形成和發展的經濟基礎,它依托機場的交通優勢、口岸優勢以及區位優勢,促使生產、技術、資本、貿易、人口等生產力要素向機場周圍聚集,由此而形成臨空產業這一新興的經濟形態。臨空產業具體包括客運樞紐經濟、物流口岸經濟、臨空產業經濟和總部經濟等多種經濟業態,其中前兩者是航空城發展的原動力,后兩者則是航空城發展的衍生動力。臨空產業在空間載體上表現為具備有多種經濟功能的航空城,在具體空間形態方面則呈現為物流園區、工業區、高新技術園區、保稅區和商務區等各種臨空型產業園區布局。在經濟全球化的背景下,航空運輸業將使臨空產業融入全球經濟之中,發揮其規模經濟、密度經濟和范圍經濟以及速度經濟的實效。

大型機場是以航空運輸為主體,融合有高速公路、城市軌道交通和城際鐵路等多種交通方式,具有運輸組織與管理、中轉換乘、多式聯運和信息流通以及推動周邊地區城市化和產業化進程等諸多功能。機場綜合交通樞紐是吸納人流和物流的前提條件,是孕育臨空產業和促進航空城發展的內在原動力。大型機場地區應發展成為對外交通和城市交通兼備的城郊型綜合交通樞紐,滿足航空旅客零距離換乘和航空貨物無縫銜接的需求,同時也兼顧非航空客貨的換乘轉運需求。隨著機場交通功能的拓展,機場將由單一的航空集散功能向融合多種交通功能的綜合交通樞紐轉化。從時空維度上看,空港、臨空產業和航空城三者彼此具有對應的發展階段及其特征,并可組合成機場地區不同階段的綜合開發模式(表1)。

表1:空港、臨空產業和航空城三者的發展時序及其特征

|

類別 階段 |

機場(港) |

航空城(城) |

臨空產業(產) |

|

起步 階段 |

機場為單一航空交通功能的對外交通樞紐,主要服務對象是機場所在城市的市中心航空旅客;擁有單通道、盡端式的道路交通進場體系,多為單一路徑的專用或共用公路模式 |

空間形態為結構布局松散的小城鎮(功能區)模式;其中小城鎮以居住功能為主,功能區以產業園區為主;用地規模和人口規模偏小;機場運營區和周邊社區存在著非兼容性;機場鄰近地區為其發展重心;增長路徑為外延式水平空間擴展 |

經濟空間的集聚作用占絕對優勢;小城鎮經濟與臨空產業構成二元經濟結構;臨空產業以傳統制造業為主,缺乏高附加值及高效能產業,產業關聯性差,臨空指向性弱;航空服務業功能單一;臨空產業業態以客運樞紐經濟、物流口岸經濟為主 |

|

發展 階段 |

機場為單一航空交通功能的區域性對外交通樞紐;服務對象以市中心的航空旅客為主,兼有少量當地居民和外地旅客;擁有多通道、盡端式的道路交通進場體系,多條主輔道路與主城相連 |

空間形態為局部聚集的衛星城模式;城市化水平低,就業人口和居住人口處于非平衡狀態;各類臨空型產業園區逐漸成熟;機場陸側地區和鄰近地區為其發展重心;增長路徑為外延式水平空間擴展為主,兼具內涵式垂直空間有限擴張 |

經濟空間以擴散作用為主、集聚作用為輔;高新技術產業和現代制造業成為臨空產業的主導;航空制造業和航空服務業的集聚效應明顯;但臨空型產業總體規模仍偏小,產業結構相對單一;經濟業態以物流口岸經濟、臨空產業經濟為主 |

|

成型 階段 |

機場為區域性的航空交通樞紐和地面交通換乘樞紐;主要服務對象為周邊城市的航空旅客及當地居民;除了與主城有軸向交通體系銜接外,還擁有多通道、多方式和網絡化進場交通體系 |

空間形態為結構緊密的新城模式;就業功能和居住功能相對平衡,產業用地和居住用地發展快速,機場原有小城鎮與開發新區共同有序發展;機場鄰近地區和外圍地區為其發展重心;增長路徑以內涵式填充性擴張為主,兼具外延式空間拓展 |

經濟空間以集聚作用為主,擴散作用為輔;以高新技術產業和現代服務業為主體的臨空產業鏈及產業集群趨于成型,航空物流業、航空服務業等直接關聯產業相對發達;經濟業態以客運樞紐經濟、物流口岸經濟和臨空產業經濟為主 |

|

成熟 階段 |

機場為城郊型、區域性對外綜合交通樞紐;主要服務對象為城市群內的航空旅客及當地居民;擁有多通道、多方式、立體化的復合網絡型進場交通體系;以機場為中心的環放式交通體系已融入城市和區域交通體系之中 |

空間形態為城市副中心模式;其城市功能齊全,空間結構緊密,用地規模龐大;但機場運營和城市化進程之間存在用地、功能和環保等方面的矛盾;機場陸側地區和鄰近地區為其發展重心;增長路徑為內涵式功能提升和有限制的垂直空間增長 |

經濟空間以集聚作用占絕對優勢;強臨空指向性的高新技術產業和現代服務業占據主導地位;基于產業鏈的規模化產業集群成為臨空產業的主導發展模式;各種臨空產業業態齊全,尤以臨空型總部經濟業態最為突出,其對應的空間形態為商務園區 |

2、交通節點價值、城市功能價值和產業效益價值三者統一的機場地區綜合開發模式

Bertolini在研究高鐵車站布局時認為交通樞紐地區應重點關注交通節點價值(transport value)和城市功能價值(functional value)兩個方面。所謂交通節點價值指交通樞紐本身作為重要的交通設施所反映出的交通功能與設施屬性,而城市功能價值是指樞紐地區對城市功能發展的影響和催化所產生的價值,比如圍繞交通樞紐所承擔的城市商務功能等。城市功能價值的增長和交通節點價值的增長都存在著邊際效益遞減的關系,兩者之間的平衡發展是目前交通樞紐地區發展的主流思想(鄭德高等,2007)。同樣,這一思想也適用于機場這一交通樞紐的綜合開發。

機場地區的綜合開發模式應實現交通節點價值、城市功能價值、產業效益價值三者之間的兩兩互動,由此形成了“港”(空港)、“產”(產業)、“城”(航空城)三方面互動的動態作用機制。在航空城和航空港兩者之間的關系方面,可構成“城以港興,港為城用”,而在航空港和臨空產業之間的關系方面,則可“港大產優,港產互動”,此外在臨空產業和航空城之間,可取得“以產興城,產城融合”的效果。由于機場特性及其外圍環境的影響,機場地區呈現出空港“大小”、航空城“強弱”、產業“盛衰”等不同組合的發展狀態:在機場運營初期,通常為交通節點價值突出,但產業化規模小,城市化水平低;在臨空經濟區開發建設的推動下,機場地區的產業效益價值相對突出,用地的城市化水平增長快速,但人口的城市化水平偏低;而在開發區向航空城轉化的過程中,人口和用地的城市化水平都得以較大提升,城市功能價值的特征則顯現出來。在航空城、臨空經濟和綜合交通樞紐“三位一體”聯動發展模式推動下,機場地區將由“港小、產衰、城弱”的局面逐漸演進成“港盛、產興、城強&r dquo;的態勢。

總體而言,大型機場地區的綜合開發模式應是空港、航空城、臨空經濟“三位一體”的發展模式,三者相輔相成,缺一不可,以實現功能分區(地域空間)、經濟業態(經濟空間)和交通系統(交通空間)的聯動。航空城、臨空經濟和空港分別作為空間依托、產業基地和原生動力,共同推動機場地區的城市化、產業化和樞紐化演化進程,并統籌航空城的交通節點價值、城市功能價值和產業效益價值,最終使“港、產、城”三者之間形成了良性循環,以此實現航空城的綜合開發模式。

3、航空城發展的動力機制

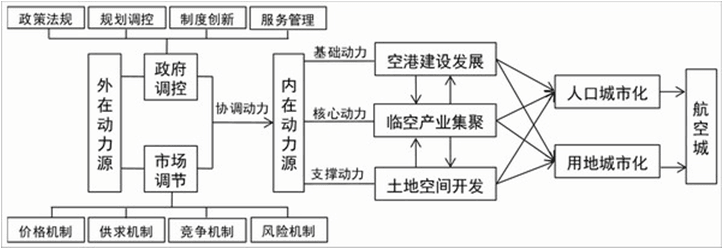

航空城的出現是空港地區城市化的表現,在城市發展中成為一種新的模式。通過研究航空城發展規律,航空城發展的動力源可歸納為內在動力源和外在動力源,內在動力源包括空港建設發展、土地空間開發、臨空產業集聚等三方面,它對機場周邊地區的人口和用地的城市化產生直接的推動作用;外在動力源包括政府調控和市場調節,它通過內在動力源產生間接的動力作用,兩者共同構成促進航空城發展的動力機制(見圖1)。

圖1:航空城發展的動力機制分析

空港是區域或城市的重要交通節點,具有航空客貨集散和中轉服務功能,空港及其交通配套設施的建設發展是航空城發展的基礎動力。隨著空港規模擴大、航線網絡拓展和交通通訊設施的完善,空港交通功能和設施屬性所產生的時間價值和通達性吸引了大量臨空偏好型企業布局在其周圍,空港交通節點價值對航空城的發展具有重要影響和催化作用。

空港地區的土地空間開發是航空城發展的支撐動力。與一般的城市開發模式不同,航空城的開發受到空港地區用地屬性的直接影響,空港空側的土地往往嚴格控制作為機場飛行區用地,而陸側和鄰近地區則是優先發展的空間區域。隨著空港功能提升和用地外溢對周邊地區形成輻射作用,這時期要么是開發機場周邊新的城鎮用地,要么是對機場周邊城鎮進行空間優化,從而最終實現機場周邊用地的城市化。當空港周邊發展空間充裕時易于形成齊全的臨空經濟區;當空港周邊發展空間有限時,易于形成“核心—衛星城”的空間結構。

臨空產業集聚是航空城發展的核心動力。隨著空港發展和基礎設施完善,空港地區良好的交通條件、土地成本、環境條件促使臨空指向性產業產生集聚現象,二、三產業用地逐漸增多,空港地區產業結構不斷優化,帶動更多的人口就業、生活,推動航空城的人口城市化和用地城市化進程。

政府調控和市場調節是航空城發展的協調動力。政府對空港地區的規劃和調控可明確航空城的性質、職能、規模和空間形態布局,相關政策和制度對空港、臨空產業和航空城的發展具有重要的統籌引導作用。而航空城及其經濟腹地區域的市場機制對資本、勞動、土地、技術等生產要素具有重要的自我協調作用,實現航空城內資源分配,優化產業結構和強化臨空產業集聚和擴散的自組織能力。

4、“港、產、城”互動發展路徑

4.1互動發展機理

從航空城發展的動力機制來看,空港和臨空產業之間存在互動關系,同時空港發展、臨空產業集聚促進了航空城的建設和發展,反之,航空城的發展也促進了空港和臨空產業的繁榮,空港、臨空產業和航空城三者發展是相輔相成,相互促進。三者的互動作用主要表現為:航空運輸業務快速增長、空港樞紐規模不斷擴大以及周圍基礎設施逐漸完善,空港功能屬性多元化使得空港地區為企業提供更優的時間成本和空間成本,促進臨空產業集聚和航空城功能區建設;具有高科技、高附加值和高成長屬性的新型臨空經濟業態促進空港地區產業結構和就業結構的調整,促使消費結構向高級化發展,為空港和航空城的發展提供經濟基礎;臨空產業園區的發展和生活配套設施的完善使航空城自組織能力不斷增強,航空城城市化水平提高為空港和臨空產業的發展提供基礎保障。

4.2互動發展階段分析

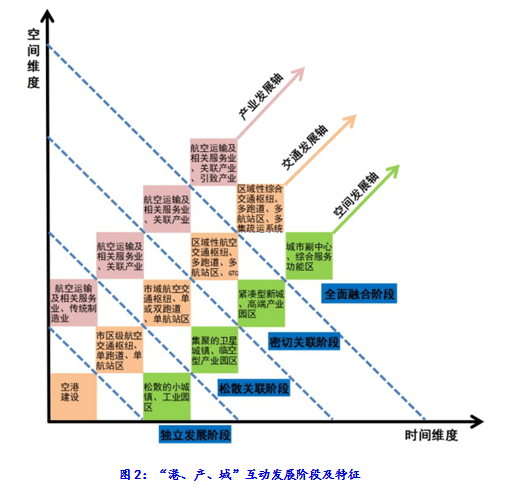

隨著經濟發展和多種運輸方式協作的集疏運需求增長,空港規模和功能不斷拓展,從單一的航空交通樞紐逐漸發展為具有中轉換乘、多式聯運、信息流通、推動區域城市化和產業化功能的綜合交通樞紐。臨空產業的類型大致可以分為三類:航空核心產業、航空關聯產業和航空引致產業,不同發展階段各類產業出現的時序不同。航空城在發展時序上可分為起步階段、發展階段、成型階段和成熟階段;在空間演替模式可依次遞進為小城鎮—衛星城—新城—城市副中心。航空城空間布局結構逐漸形成以空港為核心的圈層形式:空港運營區、緊鄰空港區、空港相鄰區和外圍輻射區。根據空港、臨空產業和航空城互動發展關系的緊密程度,三者互動關系發展呈現階段性特征,它的演變可以概括為四個階段:獨立發展階段、松散關聯階段、密切關聯階段、全面融合階段,每個階段具有不同的發展特征(見圖2)。

圖2:“港、產、城”互動發展階段及特征

在獨立發展階段,空港主要是服務市區客貨運輸的航空樞紐,空港地區的傳統制造業和松散分布的小城鎮與空港獨立發展;在松散關聯階段,空港的基礎設施得到建設,輻射范圍擴大,集聚作用增強,航空關聯產業(物流與出口加工、電子制造、航空制造高新技術產業等)開始在空港周邊發展,形成臨空型產業園區,小城鎮受空港和臨空產業發展影響發展為集聚的衛星城;在密切關聯階段,空港規模的擴大和基礎設施逐步完善,空港集聚和輻射作用使得航空關聯產業(總部經濟、商務會展等)在空港周邊布局,形成高端產業園區,航空城空間形態演變為緊湊型的新城;在全面融合階段,空港將發展為區域性綜合交通樞紐,擁有完善網絡化、立體化的道路交通體系,航空引致產業(科技研發、金融、城市服務業等)得到發展,形成綜合服務功能區,航空城將發展為城市副中心。

5.北京順義航空城“港、產、城”互動發展的分析

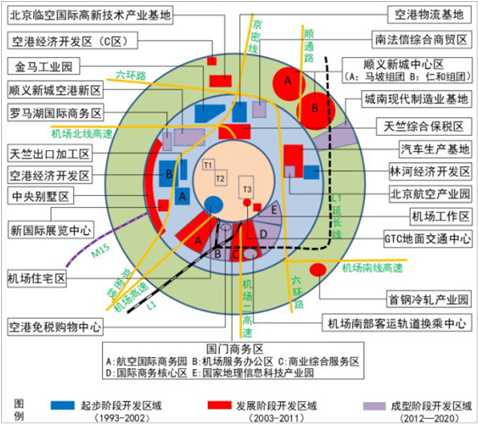

北京順義航空城發展起步較早,現階段也是國內發展最快的地區之一。順義航空城正處于成型階段的初期,城市空間形態模式正朝著產業新城方向發展,基本形成空港運營區、緊鄰空港區、相鄰空港區三重圈層式布局結構(見圖3),而外圍輻射區的臨空產業和城市化的水平較低,尚在規劃和起步階段。

圖3:順義航空城的圈層結構示意圖

從順義航空城的“港、產、城”發展時序及其特征來看(見表2),空港規模不斷擴大,產業能級持續升級、功能園區的行政等級不斷提升,航空城的城市化水平逐漸提高,同時“港、產、城”互動發展關系也在不斷增強。

表2:順義航空城的“港、產、城”發展時序及其特征分析

|

階段 |

首都機場(港) |

臨空產業(產) |

航空城(城) |

|

起步階段 (1993-2002) |

空港為區域航空交通樞紐;年旅客吞吐量突破2700萬;T2航站樓投入使用,兩條跑道同時運營,擁有機場高速和多條輔路進場通道 |

以航空運輸、出口加工、電子產品制造、物流為主導產業;產業結構偏重于制造業和一般物流業 |

空港工業開發區(區級)、出口加工區(國家級)、林河工業開發區(區級)等工業園區快速發展;空間形態為松散的小城鎮和開發園區結合的布局模式 |

|

發展階段 (2003-2011) |

空港發展為國際航空樞紐;旅客吞吐量突破7800萬;T1、T2、T3航站樓和三條跑道同時運營,機場地面交通中心(GTC)建成,六環路、機場二高速、機場南北線高速、機場輕軌線(L1)和地鐵15號線相繼通車,形成多種交通方式和多通道的進場交通體系 |

重點打造航空制造、汽車制造的產業集群;以航空運輸與服務、綜合保稅、現代物流、電子信息、總部經濟、商務會展、地產開發等產業為主;產業結構向現代制造業和現代服務業方向不斷升級 |

空港經濟開發區(市級)、林河經濟開發區(市級)、天竺綜合保稅區(國家級)、空港物流基地(市級)汽車生產基地(市級)、國門商務區、中央別墅區、等高端產業園區形成;各功能園區持續升級和向外擴張,航空城建設以園區開發為主 |

|

成型階段 (2012-2020) |

空港將發展成國際航空樞紐和地面交通換乘樞紐;規劃新建第四、第五跑道和南部客運軌道交通換乘中心;規劃延長L1、L2輕軌線和機場南北線高速以及周邊聯絡線,形成多方式、多通道和網絡化交通體系,實現北京市中心—機場—順義中心城便捷聯系 |

重點發展商務辦公、科技研發等高端服務業;完善臨空產業鏈條,打造綜合保稅、信息技術、航空服務、金融服務、科技研發、文化創意等現代服務業和航空航天制造、汽車制造等現代制造業的產業集群 |

整合現有產業園區,重點建設國家地理信息科技產業園、綜合保稅區、國際航空商業園、機場綜合服務辦公區、羅馬湖國際商務區,實現新城中心城區和空港新區建成;空間形態表現為結構緊湊的產業新城,就業功能和居住功能達到相對平衡 |

|

成熟階段 (2020以后) |

空港發展為國際航空中心;在順義站設站的京沈高鐵貫通;銜接首都機場、北京新機場以及天津機場之間軌道交通線貫通 |

產業類型突出高端服務業、聚集國家民航服務保障業;一般制造業開始向外疏解 |

航空城側重于再開發模式;航空城與順義城區全面融合,成為北京的城市副中心之一 |

結語

機場地區在開發建設和發展過程中,要注重發揮“港、產、城”三者的互動發展效應,實現“港、產、城”一體化發展。在空港建設方面:完善空港基礎設施建設,推動航空交通樞紐功能多元化發展;構建網絡化、立體化的交通體系,實現空港和中心城區便捷的交通銜接,同時融入到區域交通體系中;完善空港與航空城內功能園區的交通道路組織,實現無縫銜接。在臨空產業方面,實現臨空產業高端化方向發展,傳統產業向外疏解,不斷提升臨空產業能級;因地制宜,發展特色臨空產業,同時加強產業間的合作和相互帶動作用。在航空城方面:合理規劃發展空間,逐步完善基礎配套和保障設施,實現居住、產業、交通、生態等協調發展;加快航空城與區域融合,擴大經濟發展腹地。

(節選于發表于《現代城市研究》(北大版中文核心期刊)2015年4期的原文)

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]

- 上一篇:關于我國機場凈空安全的重大隱患分析

- 下一篇:驅動中小型通用飛機快速發展