李冬涼:始于熱愛 源于初心 終于責任

在川流不息的呼和浩特機場停機坪上,各色飛機來來往往,一次次升空,又一次次降落。令人詫異的是,有一架“飛機”卻一直停靠在機坪東側的場地上,從沒見它“飛”過。

飛機不飛,這事兒讓人挺奇怪。對于呼和浩特機場來說,這架飛不起來的“飛機”卻是個“香餑餑”,發揮著大作用!近年來,大大小小的特種車輛培訓都圍著它來轉,培養出了上百名特種車輛人才。飛機造的牛,造飛機的人也牛。說起造出這架“飛機”的人,人們都會豎起個大拇指,他就是內蒙古民航機場集團的李冬涼,熟悉的人,都叫他“李大師”。四方臉,頭發稍許花白,總愛留著一撇濃密的胡子,走起路來不緊不慢,從李冬涼有些滄桑和質樸的臉上,透露著歲月沉淀下來的一絲沉穩和對工作的深究細研。已經年近六旬的李冬涼,已經在民航系統奮斗了近30年,從一個偷摸,學藝的小維修工,到自己造“飛機”,從只會開汽車,到拿到民航特種車“全執照司機”,李冬涼30來年的成長歷程詮釋了“工匠”精神。用他的話說,一錘子錘不出個“飛機”,靠的是大家的智慧,錘的是遇到困難問題絞盡腦汁也要解決的韌勁兒。

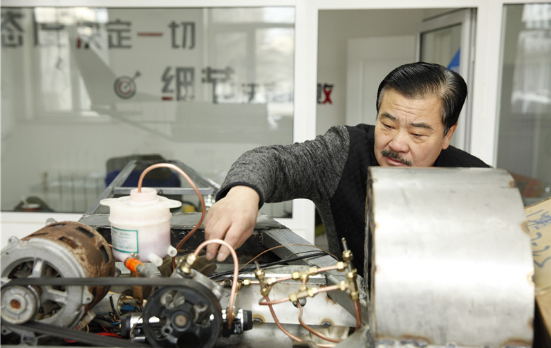

圖:李冬涼工作照

造飛機不是夢,敢干就能成真

制作一臺像真實飛機一樣的模擬航空器用于特種車培訓,李冬涼十幾年前就考慮過。當時行業內也沒有值得參考的培訓方式,駕駛員們只能對著一面標有刻度的白墻進行客梯車對接艙門訓練,推著一個簡易的三角鐵架進行牽引車訓練。這種“做樣子”的培訓方式讓駕駛員們在實際對接飛機保障時心里沒底,他作為管理者心里更沒底。從那時開始“造飛機”的決心日益在李冬涼的心底生根發芽,他決定:一定要造出一個和真實飛機模樣一樣的模擬航空器,徹底擺脫特種車實操培訓的困境。

敢想容易,敢干難。況且造這么大一個“大疙瘩”何其容易。李冬涼琢磨著:單干不行,這得得到領導的支持,還得找人一起干。恰在這時,吹了一把“東風”:2012年內蒙古自治區職業技能大賽把賽事地點選在了呼和浩特機場,而且正缺一個用于特種車輛比賽用的設備。李冬涼興奮了起來,他把制作模擬器的想法向領導匯報,立即得到內蒙古機場集團和地服分公司領導的同意和大力支持,拉了一支隊伍成立制作組(李冬涼創新工作室雛形)開始著手“造飛機”。

說干就干,李冬涼找材料切割、敲打、焊接,先制作出了一個保溫杯大小的“袖珍”飛機模擬器,然后請來工程師根據實物繪制圖紙,將圖紙送到工廠按比例放大加工制作各個零部件,零部件加工好后再運回呼和浩特機場機坪場地組裝、焊接。為了避免返工,李冬涼和工人們每天吃在一起睡在一起,胳膊上燙傷了好幾處,加班加點,歷時3個多月,一臺可移動的航空模擬器終于問世了。模擬器總長15米,翼展10米,高度6米,重量約16噸,是當時國內民航系統最大型的完全手工制造的可移動航空模擬器,填補了民航業特種車輛培訓的空白。在內蒙古民航機場集團承辦的2012年內蒙古自治區職業技能大賽首次亮相,模擬器圓滿完成了大賽各類特種車的保障需求。2014年9月,首屆中國民航航空器地面設備大賽在呼和浩特機場舉行,李冬涼又制作了第二臺航空模擬艙用于比賽。2014年可移動模擬航空器獲得國家發明專利,同時榮獲內蒙古自治區職工技術創新成果二等獎。

圖:第一代航空模擬器比賽使用

李冬涼“造飛機”的夢還沒有停止,從2016年開始,歷時兩年完成了第三代模擬航空器的組裝調試。第三代模擬航空器外觀上與實際A320飛機仿真度基本一致,機身整體長37米、翼展30米、機身高度6米、尾翼高11.5米、重量約50噸,能夠滿足從ERJ190到波音寬體767機型不同高度變化13種特種車輛集一身的培訓,還可以推廣到應急救援、反恐防暴演練上,有效降低特種車輛訓練成本和訓練風險,提升機場運行安全。2020年,“可移動模擬航空器”在自治區第一屆職工技術創新成果展上展出,并獲得了一等獎。目前地服分公司已與廠家達成協議,可實現批量建造,實現了專利技術市場化的轉換。

圖:在自治區第一屆職工技術創新成果展上布小林主席觀看可移動航空模擬器功能演示

始于興趣 終于堅持

有一次問李冬涼“是什么支撐您造出三架模擬航空器的”,李冬涼想了想說,“一個是我一直以來就喜歡拾掇這些東西(車輛機械),另一個就是我從沒有因為任何原因放棄過。現在的年輕人愿意嘗試新東西,能夠堅持下來的不多。”

李冬涼在16歲知青下鄉期間就學會了開汽車。之后他進入內蒙古地質隊車隊工作,常年野外住帳篷,一干就是15年。慢慢的艱苦的環境磨礪了他能吃苦、有韌勁的性格。1993年,恰逢民航內蒙區局招聘大客車駕駛員,李冬涼與民航結緣。1995年,民航內蒙古區局成立了民航汽車修理廠,李冬涼被聘為廠長。李冬涼白天帶領工人修理機場內部車輛,晚上承攬修理外部社會客運車輛,經過幾年的努力,民航汽車修理廠成為了呼市地區14家一類汽車大修資質企業之一,并且成立了大客車特約維修站。就在對車輛拆了裝、裝了拆的過程中,學習到了很多書本上學不到的東西。在2004年,李冬涼還發明了汽車掃描照明燈,獲得國家專利,解決了夜間行車照明死角的技術難題。

借于這份閑不住的“瞎捉摸”,2005年,他已取得了12種民航特種車型的崗位操作資格,李冬涼從一名大客車司機成為當時內蒙古民航特種車的“全執照司機” 。近年來,李冬涼帶領創新工作室成員完成電源車、牽引車、除冰車等多項自主維修工作,節約維修費用200余萬元。

執著堅守 在平凡中暫放光彩

“我是一名老黨員,我沒想的多么崇高,我就想自己在什么崗位,就應該堅守崗位上的那一份責任。那些年在修車的時候,我就想一定要修好車,練好技術;來到民航后,我就想我要開好車,不出事兒;后來我當上地服公司站坪部經理的時候,我就想我要讓我的駕駛員兄弟們都能練好車、練好技術”李冬涼說。一句簡單的話,透露的是一份沉甸甸的責任心。為了讓司機們更好地學好車,李冬涼創新工作室還以特種車輛教材為腳本,制作了特種車輛教學視頻教材。經過一年多的錄制、修改、完善,完成了客梯車、平臺車等8種車型的教學視頻制作,這也是民航業內首個特種車輛教學視頻。

獲得了全國五一勞動獎章、內蒙古自治區勞模、自治區“北疆工匠”、首都機場“最美國門人”等榮譽滿身的李冬涼,仍然沒有停止腳步。他說,榮譽都是大家的,我只是站在了最前面,現在領導們對我們的工作室很重視,我們也得加把力,怎么也得一年搞出一項創新來。2020年年初,新冠疫情席卷而來,公司防疫物資緊缺,李冬涼帶著創新工作室成員又開始了防疫措施的研究,創新設計制作了簡易防護面罩、防飛沫隔擋屏、證件消毒盒,車載X光機輔助對接滑梯等10余項防控措施,得到了行業的廣泛推廣使用,讓普通的創新小點子,在防疫阻擊戰中發揮大作用。去年,李冬涼改造的環保移動衛生間也在疫情中派上了用場,在候機樓隔離區滿足隔離人員的如廁需求。

隨著疫情防控進入常態化,為了做好貨物運輸防控,李冬涼又創新制作了貨物全方位全自動消殺設備,對貨物進行“全盤掃描”,為貨物又上了一層安全“砝碼”。今年2月初試驗順利效果良好,近期將在呼和浩特機場貨運部投入使用,這也是2021年第一個創新項目投入到生產一線。

現在呼和浩特機場著力打造“綠色機場”,倡導“打贏藍天保衛戰”,李冬涼又把目光聚焦到“油改電”上,一頭扎進了新能源汽車的研究。據李冬涼透露,現在研究的擺渡車太陽能補充發電裝置已經獲得專利技術,預計春節后安裝在新能源擺渡車上試用。

歲月易老,創新無限。60來年的風霜在李冬涼的頭頂留下絲絲銀發。李冬涼說,“現在工作室步入正軌,我也快退休了,但是我不能讓工作室停在我手里,我得讓工作室繼續辦下去,而且要越辦越好!去年工作室進行了一次組織成員更新,吸收了幾名新成員,分布在不同的部門,也會不同的技能,我希望我們的創新多元化,不限于技術創新,擴展到管理創新、科技創新等方面”。“創新不分學歷,只要肯鉆研,只要有敢于碰壁的精神”李冬涼說,“現在我帶著一個徒弟,和我一起做一些項目,雖然他學歷不高,但是愛于鉆研,有這一份心,我相信他可以的,我希望能教給他一些技術,其實更希望他能學會承擔那一份沉甸甸的責任,做事兒能夠細致一點,專注一點,耐心一點,也許我們的一個小改造、小發明,就能在實際的保障中起到大作用,解決大問題。”

李冬涼就是這樣一個文化不高,卻容易深鉆細研的人。他深深地耕耘在民航的最基層,在平凡的崗位上幾十年如一日,為機場的發展貢獻著自己的一份力量。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]

- 上一篇:湖南航空與辣妹子達成戰略合作 聯合推出三款辣醬助力湘式服務

- 下一篇:返回列表