北京大興國際機場:超級工程的挑戰

再過不到3個月,屋面顏色取自故宮夕陽琉璃瓦色調的大興機場航站樓將正式投入使用,一座全新的機場,在中軸線的最南端,與歷史厚重的故宮,交相輝映。

2018年,北京故宮博物院接待游客數量突破1700萬人次,72萬平方米的總面積中,開放區域達80%。而在故宮正南方的京冀交界處,北京中軸線末端,70萬平方米的大興機場航站樓正在如火如荼的建設中,到2025年,預計將有7200萬旅客進出這座“超級航站樓”,他們將從這里踏上歸家的旅途,或者飛向人生的下一站。

70萬平方米的一間屋子

從覆壓三百余里的阿房宮,到單體建筑面積約176萬平方米的成都新世紀環球中心,古往今來,我們對“大”的崇拜和向往一直在延續。而被譽為“新世界七大奇跡”之首的大興機場項目,航站樓綜合體建筑面積雖然超過了140萬平方米,但它并不以大取勝,而是因工程的先進性、復雜性和建設速度令人叫絕。

大興機場航站樓經過了近5年時間,在設計上歷經多輪次優化和多方案集成,“比如我們的指廊長度,造型穩定后,從630米減少到了600米。”大興機場建設指揮部總工程師郭雁池說,“指廊寬度也進行了縮減,最終方案最高點只有50米。”他表示,為大興機場設計航站樓,就是要在各種指標平衡中找到最優方案,首先必須是集約美好的方案,不求大、不浪費任何資源,要盡最大努力,讓旅客便捷舒適。

其實,在世界民用機場的建設思潮中,大型機場航站樓有兩個方向的選擇:是建一座集中式的航站樓,還是多個單體的航站樓,從最初大興機場航站區規劃方案的國際征集中可見一斑:4家國外設計單位的5個方案中,有3個都是多個單體的分散式布局。經專家結合我國航空公司運營的實際情況評審論證后認為,大興機場更適合一座集中式大型航站樓加衛星廳的布局模式,便于分期發展,更有利于資源效率最大化。

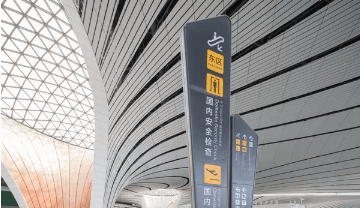

大興機場航站樓南北長996米,東西方向寬1144米,中央大廳頂點標高約50米,航站樓總建筑面積約70萬平方米,是目前國內最大的單體航站樓。這種挑戰是極大的。大興機場建設指揮部航站區工程部副總經理趙建明介紹說,機場是民生工程,航站樓不同于別的建筑,再大的建筑,一般都可以分解成不同的單元、不同的區域、不同的房間,整體進行規劃,分步進行設計,但航站樓在一個屋檐下,旅客根據不同流程自由流動,可以形象地說,“是70萬平方米的一間屋子,是幾千萬人在同一空間活動的地方”。

為此,負責大興機場航站樓施工圖設計的北京市建筑設計研究院與中國民航機場建設集團公司,聯合幾十位國內各建筑專業的頂級設計師,用“同畫一張圖”的思路,集合造型設計、結構受力、機電設備、弱電信息、旅客流程等各方面的才智,并統籌管理,各方面有機平衡,在三個多月的時間里,廢寢忘食,日夜鏖戰,把設計方案變成了一張張可以落地實施的施工圖。

精度差控制在±1毫米以內

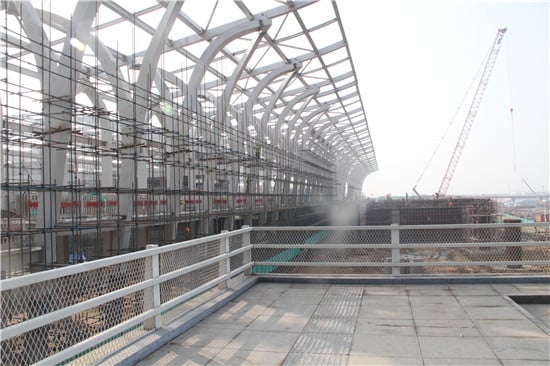

航站樓的鋼網架結構由支撐系統和屋蓋鋼結構組成,形成了一個不規則的自由曲面空間,總投影面積達31.3萬平方米,相當于44個標準足球場,用鋼總重量達到五萬兩千多噸,結構復雜,施工難度極大。

“C型鋼柱的豎向和水平承載能力、抗連續性倒塌能力和抗震能力都非常特殊,現行的設計規范、規程都沒有提及。”北京建筑設計研究院總工程師束偉農說。對此,設計團隊進行了很多專項研究,最終確立了由核心區、指廊兩大部分組成的航站樓鋼結構方案。其中,核心區屋頂由6個較為完整穩定的受力體系連成有機整體,最大高差約30米。屋蓋鋼結構投影面積達18萬平方米,僅以8根C型柱為主要支撐,合圍形成了一個直徑達180米的無柱空間圓。整個核心區屋頂由63450根桿件和12300個球節點拼裝而成。

指廊鋼網架采用桁架和網架混合結構,總投影面積約13.3萬平方米;最大跨度41.6米,網架最大高差約5米。5個指廊屋面鋼網架共由8472個球節點和55267根桿件拼裝而成。

為攻克鋼網架質量標準高、精度要求高、多工種多工序交叉作業協調難度高、安全管理難度高以及工期緊等方面的難題,建設者們經過周密論證、精細模擬,對不同分區、部位采用吊裝、滑移、提升等多種方法,特別是采取了“計算機控制液壓同步提升技術”。該技術系統由鋼絞線、提升油缸集群、液壓泵站、傳感檢測、計算機控制和遠程監視系統等組成,通過計算機控制的液壓同步提升系統,平穩地把鋼網架提升到指定位置,平均提升速度6~8米/小時,提升精度差控制在±1毫米以內。

大興機場建設指揮部還聯合了世界上民航運行領域的頂級機構,先后開展設計復核及支持研究、航站樓仿真研究、陸側交通仿真研究、捷運系統專項設計研究、商業布局規劃專項研究等多項專業的配套研究工作,一系列客觀翔實專業的研究成果,為航站樓建設奠定了基礎,為旅客流程設計的合理性提供了依據。

統籌謀劃才更合理

不只是航站樓建設,大興機場項目面臨的復雜難題還有很多。約4萬畝的一期建設土地內,僅民航的業主單位就有機場、航空公司、航油、空管等不同類型的多家。訴求不同、業務不同、進度也不同,如何統籌協調?

作為主要基地航空公司,南航將在大興機場建設亞洲最大的機務維修機庫、亞洲最大的航空配餐中心,此外還有運行及保障用房項目、單身倒班宿舍項目、貨運區項目等5大功能區的6個地塊,共36個單體建筑;東航也將建設貨運區、機務維修及特種車輛維修區、航空食品及地面服務區、核心工作區、生活服務區等不同區塊,總建筑面積近117萬平方米。

保障項目航油工程項目下設津京第二輸油管道、場內供油工程和地面加油設施工程等3個子項目,其中包含國內迄今為止設計管徑最大、管線距離最長、規劃路徑難度最高的航煤運輸管道,建成投運后,具備年輸送量1200萬噸、加油量400萬噸能力;空管工程主要包括西塔臺、東塔臺和北京終端管制中心工程三個項目,建成后不僅將為京津冀三地四場的起降航班提供中低空高度約600米至6000米的進近管制服務,還將成為國內第一家軍民航聯合管制終端中心。

涉及面廣、影響力大,大興機場項目自謀劃之初就從體制機制上統籌布局,合理謀劃,北京新機場建設指揮部黨委書記李勇兵介紹說,在國家層面,由國家發展改革委牽頭成立了包括空軍、國土資源部、環保部、鐵路總公司、京冀兩地政府等組成了“北京新機場建設領導小組”;在民航層面,民航局成立了由局長馮正霖任組長、各副局長任副組長的領導小組,統籌解決行業內的事項,同時與京冀兩地政府,建立“一對一”協調機制,解決涉及地方的重點事項;項目法人首都機場集團公司,“舉全集團之力”協調立項報批、資金籌措、工程建設、運營籌備等相關工作。

值得一提的是,民航局在2017年大興機場攻堅倒計時一周年之際,發布了委托同濟大學課題組編制的《北京大興國際機場建設與運營籌備總進度管控計劃》,以工程竣工和開航投運為總目標,將項目各投資、建設和管理主體的建設、移交與接收、運營準備計劃有機銜接起來,實現超越組織邊界的管理和建設運營一體化。此后,各相關單位一直以“管控計劃”為統一的行動綱領,全力推動各項工作。

此外,大興機場工程,實現了不同業主單位統一規劃、統一管理的格局。比如在涉及各單位的工作區規劃建設中,引入了“開放式街區”的城市設計理念,打破機場傳統按單位區分、大院式開發格局,采用“小街區、密路網”的規劃策略,各地塊面積控制在2公頃以內,創建宜人的地塊尺度,提升地塊活力和場地的交通效率。

合力建設成就目標

“三縱一橫”4條跑道、70萬平方米航站樓、14.17萬平方米貨運設施、約250萬平方米各類型配套設施和場外生活保障設施、6.7萬平方米空管設施、50.2公里場內供油管道、6座地面加油站……

這些功能設施交織在一起,相互之間有著密不可分的關聯。如何讓各功能模塊在投運時有機結合,協同運轉發揮出最大效率,不僅考驗運行階段的管理水平,更是檢驗建設階段的協同和智慧。

供水供電,是任何一個工程項目破土動工的必備條件。大興機場繁多各樣的保障需求,都落在了大興機場建設指揮部負責市政設施的配套工程部肩上。

為保障各單位不同項目工程建設順利推進,大興機場建設指揮部進行了“點多、線長、面廣”的配套工程建設,具體涉及29項的功能性設施,指揮部指揮長助理、配套工程部總經理劉京艷介紹說,我們依據功能不同,把工程分為建設交通設施的“大動脈工程”,場區生產生活所需水、電、熱、通信等各種能源的“生命線工程”,滿足各駐場單位工作、生活需求各類保障設施的“大后方工程”,以及綠化節能建設的“美觀工程”。

大興機場選址區域為京冀交界處,以基本農田、林地和果園等為主,所有市政設施幾乎都需要從零開始建設。

“特別要感謝北京市大興區、河北省廊坊市供水、供電等相關部門的大力支持。”劉京艷感慨地說,“大家齊心合力、通力合作,才有大興機場如期建成投用的可能。”

等待劉京艷和她的團隊的,不只是工程的復雜和協調的難度,還有永興河改道、500KV高壓線遷改等極具挑戰性的難題。

500KV高壓線覆蓋固安至北京安定范圍,跨越北京兩個鎮、廊坊5個區,遷改路由規劃是首當其沖的重任。為明確遷改規劃路由,指揮部先后幾百次的對接空軍、地方政府、鐵路局、交通局等幾十家相關單位,不斷進行調整優化。每一次路由調整都需要前往沿途村鎮、農地進行現場踏勘調研,為了節約遷改工程投資,每次現場調研必須要做好保密工作。經過八年不懈努力,終于完成了規劃路由、設計、穩評、洪評、環評、占地補償、施工、驗收發電等任務,并于2018年12月26日凌晨實現了55.5公里新線路送電,為大興機場校飛、試飛、通航提供了堅強保障。

綜合管廊建設,是大興機場在能源保障方面耀眼的亮點。在整個場區地下,總長近15公里的綜合管廊,為整個機場提供生產生活所需的各種能源線路,包括水、電、通信等。這既能減少土地占用,又能整合資源,避免“拉鏈工程”反復作業施工。

國家從2015年起大力推廣地下管網設施在城市建設中的應用。而2016年開工建設的大興機場管廊,早有此謀劃,率先踐行了國家倡導的先進理念。北京市當年規劃建設50公里管廊,而大興機場就已開工建設15公里,占比接近三分之一,成為管廊建設的先驅。

如何在15公里的管廊內合理排布各類能源供給線路,并對管廊運行進行有效管理,建設團隊在前期都做了細致的設計和安排,同時,為保障管廊安全運行,管廊內設了19套輔助設施,包括消防、排風、氧氣檢測、Wi-Fi、通話、排水、監控等。

據劉京艷介紹,管廊的運行現在主要依靠19個自控系統和人工,未來隨著5G、大數據等技術的發展應用,將考慮引入機器人等更多智能設備,更準確高效地檢測、管理管廊設備,從人工管理向智能化管理轉變,打造智慧管廊。(楊志勇)

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]