廈門機場建設的“速度與激情”

1983年10月22日,旅客吳先生從廈門乘坐一架三叉戟飛機飛往上海,新啟用的航站樓讓他覺得很“闊氣”。從此,廈門有了對外溝通的空中橋梁。從1982年1月破土動工,到1983年10月完成建設,廈門高崎國際機場僅用22個月就正式通航。這是我國第一座由地方利用外資建設的機場,它的建設速度至今都是一個奇跡。奇跡的背后,是廈門機場建設者“大膽闖”“勇敢試”的氣概。

△廈門機場歷史圖片

廈門1980年設立經濟特區時,沒有民用機場,交通十分不便。前往考察的投資商要去廈門,最快的辦法就是先乘飛機到福州,再乘坐汽車走福廈公路。即使是在天氣好、不堵車的情況下,也要花費七八個小時。廈門經濟特區的發展迫切需要一座機場。

△廈門機場1996年建成的3號航站樓

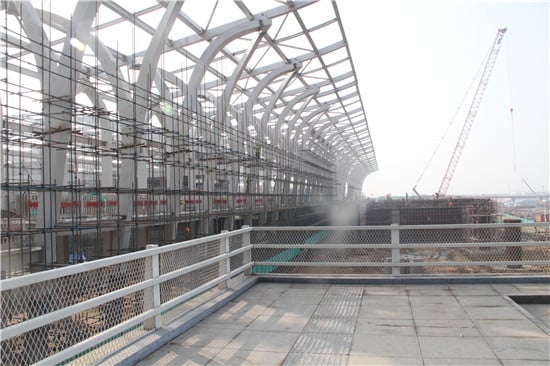

△廈門機場4號航站樓

在剛剛通航時,廈門機場僅擁有一座航站樓。旅客上下飛機時需要從候機樓坐車到飛機前。而今,經過3次改擴建,廈門機場發生了翻天覆地的變化:從1983年建成初期僅有6300平方米的一座航站樓,發展成現今總面積23.7萬平方米的T3、T4雙樓運行;從通航之初僅有的5條國內航線,發展到如今擁有境內外航線177條,通航城市達121座;從1984年10.13萬人次的年旅客吞吐量,增長到如今突破2400萬人次,廈門機場已從“小航站”逐步發展成為覆蓋我國各主要城市,連接東南亞、東北亞,通達歐洲、美洲、大洋洲的“大空港”。今年5月,國務院印發《進一步深化中國(福建)自由貿易試驗區改革開放方案》,明確加快廈門新機場建設,支持廈門東南航運中心建設。廈門機場將肩負新使命。

責編:admin

免責聲明:

凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]

- 上一篇:哈爾濱機場總體規劃修編評審會順利召開

- 下一篇:返回列表